オフィスに「自然と人々が集まる“ほとり”のような場所」を。

そんな想いから生まれたるアートオブジェ「HOTORIUM」。

百聞は一見にしかず。まずは、実物の映像をご覧ください

オフィスに「自然と人々が集まる“ほとり”のような場所」を。

そんな想いから生まれたるアートオブジェ「HOTORIUM」。

百聞は一見にしかず。まずは、実物の映像をご覧ください

このHOTORIUMがあるのは、主に産業分野の機器設備やソリューションを提供する技術商社「安川メカトレック末松九機」の西日本本社ビル。ムラヤマでは同社の新社屋建設にともなうショールーム新設を担当。クライアントの様々な想いに寄り添う中で、「アートによる空間の価値向上」を目指してこのアートオブジェを提案・制作しました。

HOTORIUMは、世界3大デザイン賞に数えられる「Red Dot Award」のBrands & Communication Design部門にて「Red Dot Award(2024年度)」を受賞。また、新社屋全体も「第37回 日経ニューオフィス賞」においてニューオフィス推進賞に選ばれました。

今回は、HOTORIUMを企画・制作したビジュアル・デザイン・スタジオ「WOW」のお二人とクリエイティブディレクションを担当したムラヤマのスタッフによるトークを中心に制作の舞台裏をご紹介します。

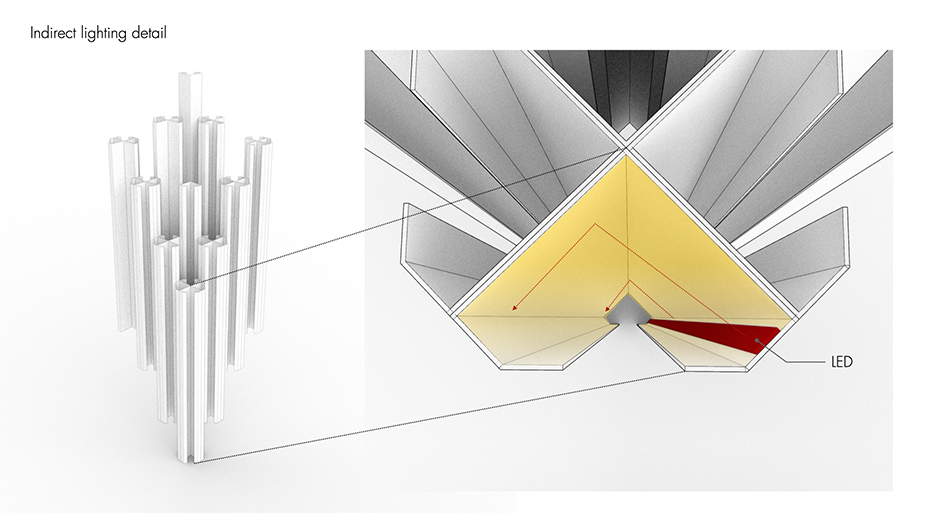

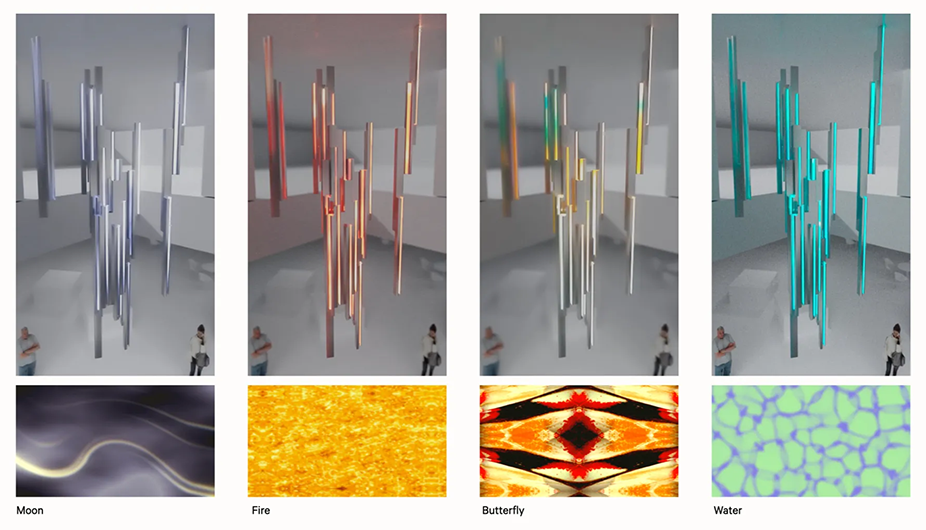

ショールームの吹き抜け部分に吊るされた筒状のオブジェ。内部にはLEDパネルがあり、そこに映し出される映像の色や明滅が外部へと拡散し、周囲の空間に様々な表情を生み出します。

そもそも、この空間にアートオブジェを提案したきっかけは?

中井(株式会社ムラヤマ/クリエイティブ・ディレクター):最初はショールームの提案だったんです。でも、空間づくりのプランを練る中で営業スタッフが「もっと“人”に寄り添った空間を提案しよう」「吹き抜け部分にアートを置いてはどうだろう」と発想したことから「オフィスにアートを」という企画が生まれました。

最初から、HOTORIUMのようなものを構想していたのでしょうか?

中井:じつは最初は、これとは別のアートを提案したんです。商社という仕事の本質は「人とものをつなぐ」こと。そこで“紡ぐ”というコンセプトで、あるアーティストと組んで人と人との繋がりをモチーフにしたアートプロジェクトを提案したんです。ところが「コンセプトはいいね!」と好評だったものの採用にならず……。

でも、その提案をきっかけにクライアントと対話を重ねたことが、結果的にHOTORIUMにつながりました。例えば「固定化したものでは飽きてしまう」「もっと社員の癒しにもなるようなものを」といった意見をはじめ、「自然と人々が集まる“ほとり”のような場所」 という新社屋全体の目指すイメージも一連の対話の中で明らかになり、それらが空間づくりやアート制作の大きな指針となりました。

萩原(WOW/プロデューサー):そうそう、“ほとり”というのはクライアントさんから出てきた言葉なんですよね。振り返ってみると今回のプロジェクトは、このワードとか、そこに込められた想いみたいなものにみんなが共鳴したというのが非常に大きいですね。

安斉(WOW/ディレクター):“ほとり”というワードをきっかけに建物全体の思想などをうかがう中で「だったら、映像を用いたデジタルアートがいいかも」「だったら、うちで開発しているモーション・モダリティが使えるかもしれない」ということで提案したところ「これ、いいじゃないか!」と。

中井:新社屋全体に込められた「社員が働きやすい環境を」というクライアントの想い。その想いに寄り添うムラヤマの空間づくり。そして、WOWが温めていた「モーション・モダリティ」という映像演出の概念や仕組み。HOTORIUMは、そういった想いや哲学が重なって生まれたわけです。作りながら、「これ、この空間にぴったりじゃん!」って何度も思いました(笑)

HOTORIUMはWOWさんが考案した「モーション・モダリティ」といコンセプトをベースにしているとのことですが、それはどのようなものなのでしょうか?

安斉:モダリティとは、英語で「雰囲気」とか「佇まい」といった意味でして、簡単にいうと、映像そのものではなく、映像から得られる「感覚」をより自然に近い光によって伝えるという表現アプローチで、今回はその考え方に基づいて投影装置や映像の制作を行いました。

萩原:私たちは主に広告などの映像制作をしているのですが、それに対する疑問というか「そういう映像ばかりが街にあふれることは良いことなのか?」という想いがありまして。もっと人に寄り添った映像や空間演出ができないかと考える中で生まれたのが、この「モーション・モダリティ」なんです。

「映像が建築や都市と一体化し、 自然現象に似た佇まいを持った場所をつくりたい」という想いから、WOWが独自に考案した空間演出の概念・仕組み。「強く発光し、目に直接入る映像」ではなく、「物質を介して光が回り込む柔らかな映像」を空間の状態(モード)を変化させ、空間により豊かな時間を演出します。HOTORIUMは、このモーション・ダリティの概念・仕組みに基づいてオリジナルのアートオブジェとして開発されました。

>Motion Modality

今回の空間づくりにおいてHOTORIUMが目指した「豊かさ」とは?

安斉:現代のオフィスは基本的に均一な光環境で、朝でも夜でも、夏でも冬でも、いつも快適に仕事ができるように作られています。でも、今回の新社屋では、自然換気を採り入れたり、自然の心地よさみたいなことを意識されていたので、自然の感覚を演出した方が“ほとり”という多様な意味をはらんだ空間にはふさわしいだろう、と。普段はビルの中で仕事しているけど、ふとここに来ると自然の雰囲気を感じられたり、そういう快適さとか居心地の良さは常に意識していました。

自然の映像そのものではなく、あえて「自然の雰囲気」を伝えようとしたのはなぜ?

中井:具象は、わかりやすいけど飽きるんですよね。でも抽象的な映像は、見る人や見る時によって、いかようにも受け取れるので飽きない。ぼーっと見ているだけでも心地いいから、ずっと一緒に時間を過ごせる。つまり、抽象的な表現の方が、映像が人にもたらす効果とか作用が長く続くわけです。

安斉:例えば焚火って、ぼーっと見ていても飽きないじゃないですか。何か情報が発信されているわけでもないのに、光の明滅や揺らぎがなんだか心地よくて見続けてしまう。HOTORIUMの映像でもそういう雰囲気を出すために、自然の光が持っている揺らぎや移ろいといった現象をアルゴリズムによって模倣・再現しています。

実物を見ると「一緒に時間を過ごせる」「ぼーっと見ていられる」という感覚がよくわかります。しかし、実物がない構想段階でこの仕上がりイメージを理解してもらうのは、なかなか大変だったのでは?

中井:CGでプロトタイプ映像を作って説明したりもしたけど、おそらくクライアントも明確な仕上がりイメージは想像できてなかったかもしれない。それでも「これで行こう!」となったのは、やはりお互いの考えや想いが共鳴したからかな。振り返ってみると、クライアントは、よく決断したくれたと思います。かなりの英断ですよね。

萩原:トップダウンで決断してもらったことも非常に大きかったですね。いろいろ説明を重ねてコンセンサスを取っているうちに、クリエイティブの角が丸くなってしまうというのはよくあること。もしそうなっていたら、HOTORIUMは今のような仕上がりになっていなかったかもしれません。

HOTORIUMの構想を、いかにして現実の空間に具現化するか?

クリエイターの思い描くイメージを最大限に実体化させるには、どうしたらいいか?

ムラヤマでは、設計・施工などを中心にWOWと二人三脚でHOTORIUMの実現を目指しました。

理想と現実の間には様々な乖離があったかと思います。実制作では、いかにしてそのギャップを埋めていったのでしょうか?

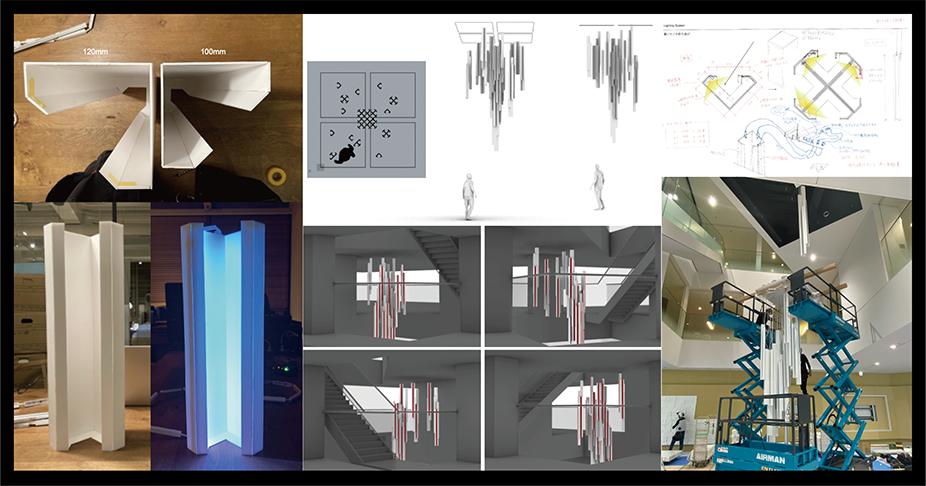

中井:いくらCGでシミュレートしても、実際に空間に置いてみると見え方ってすごく変わるんです。そのあたりの検証は綿密にやりましたね。

安斉:上下左右360度どこからみても光が見えるようにしたかったのですが、そのためにはけっこうな数のオブジェが必要になり、予算を圧迫してしまう。最終的には46本の映像体で構成することにしたのですが、死角を消すための配置を見つけるまでにはけっこう苦労しました。

中井:予算には限りがありますからね。その枠内で建物の構造や安全性なども考慮しつつ、いかにクオリティを高めるかが僕らの仕事。その点では、素材選びもけっこう大きなポイントでした。木製なら安くてたくさん作れるけど耐久性が低い。鉄なら頑丈だけど重すぎて吊れない。結果的にアルミで作ったので当初の予定より本数が減ったものの、安斉さんにオブジェの密度やずらし方を工夫してもらったことで今のような佇まいを実現できました。

仕上がりを見ると、まるで吹き抜けに浮かんでいるような佇まいですね。

中井:その「浮かんでいるような」という部分はけっこう苦心したところで、WOWさんの映像を成り立たせつつ、実際の空間で「そう見せる」のはけっこう難しいんです。なんとなく配置しただけではぜんぜん浮かんでいるようにならない。限られた数のオブジェで今のような浮遊感を出すためには、何度となく試行錯誤と検証を重ねました。

安斉:浮かんでいる感じを出すためには、吊り方も重要なポイントでした。それぞれのオブジェからは吊るためのワイヤーとLEDパネル用のケーブルが出ているのですが、それを露出させたくなくて、当初はケースを作って隠そうとしたりもしました。でも、中井さんから「それはやめたほうがいい」と。あのアドバイスがなかったら、今みたいな浮かび方にはならなかったでしょうね。

中井:ケースのように意図的にデザインしたものってすごく存在感が出てしまって、「見せたいもの」が逆に「見えなくなる」。だから、こういう場合は「敢えて何もしない」方が正解なんです。今回は、それが大事なデザインのポイントになったかな……。

安斉:仕上がりを見ると、確かに自然な感じですよね。実際にはワイヤーが見えるけど、見えないものとして無視できるというか。だから、浮かんでいるように見える。こういった見せ方は、ムラヤマさんの経験があればこそですよね。

企画から実制作まで、ムラヤマとWOWのチームワークはいかがでしたか?

安斉:細かな仕様や見え方についてはでいろいろ相談させてもらいましたけど、表現などの部分では、基本的には僕らの考えを信じて任せてくれたので非常にやりやすかったです。

萩原:クリエイティブも設計も施工もジャンル横断的に理解していて、俯瞰した立場で判断したり、意見をもらえたことはけっこう大きくて、こういうチームワークはなかなかない。

中井:私もデザイナーなのでいろいろ口や手を出したくもなるけど、今回のプロジェクトでは、もっと他にやるべきことがあると思ったんですよね。WOWさんにポテンシャルがあるのはわかっているので、いかにして安斉さんのやりたいことをクライアントやムラヤマのスタッフにフィットさせていくかという役割に徹した方が、結果的にみんなが喜べるだろうと考えたんです。

安斉:要望を直接言うのはちょっと怖いから、中井さん経由で伝えてもらったりもしました(笑)

萩原:僕もプロデューサーだからよくわかるんですけど、自分のエゴを通すのってある意味では楽。でも、それをやっちゃうと仕上がりが良くならないんですよね。クライアントもスタッフもいいものを作りたい気持ちは同じなわけで、その気持ちをどうやって調和させるかが重要。そういった面でも今回はみんなが共鳴できたプロジェクトだったのではないかと思います。

中井:僕も、いろいろ現場で怒られたり、喧嘩したりしてきたので、そういった苦労をWOWさんにしてほしくないという思いはありました。

安斉:デジタルで作ったイメージを図面化する時に、ムラヤマの空間デザイナーの方に検証してもらったんですけど、あれはすごく助かりました。「デジタルではこうなってるけど、意図した感じを空間で実現するには設計をこうした方がいい」とか、僕の足りないところをチームで補完してもらえて。僕だけだったらHOTORIUMは今のような仕上がりになってなかっただろうし、このチームだからこそできたものだと思います。

コロナ禍によって在宅勤務などが普及したことで、オフィスの役割や意義も変わり始めています。

そのような状況の中、オフィス空間にアートを設置する意味とは何なのか?

企業活動に対して、アートはどのような貢献が可能なのか?

HOTORIUMを生み出した三人それぞれの考えは……。

オフィス空間において、アートにはどのような可能性や有用性があると考えていますか?

中井:アートは、見る人によって答えや意味が変わるもの。だから、オフィスにアートを置くことの意味も一つに限定しなくていいし、むしろアートにはオフィスという固定した空間を解きほぐしてくれる機能があるかと思います。癒されたり、新しい発想が生まれるきっかけになったり、自分が意図しない“なにか”に出会えたりする場所。それが、オフィスにおけるアートの役割なのではないでしょうか。

萩原:私としては、最初からアートありきではなく、会社がどういう未来に行きたいかとか、オフィスをどういう空間にしたいかとか、何か叶えたいことがあって、それにアートが必要であれば入れればいいというのが基本的な考え方です。

でも、その一方で企業が明確な未来を描きづらくなっているという現実もあります。そのような状況の中でアートに何かができるか? なかなか難しいところですが、漠然とでもいいから会社の目指すべき方向を示して社員の中に何らかの変容を起こすという意味では、アートは一つの突破口になり得るかもしれません。

安斉:僕らが作るのは基本的に社員の人たちのためもの。自分たちの主張などを表現するものではないので「アート」というよりも「ソリューション」とか「デザイン」という意味合いでとらえてもらった方がいいかもしれません。まあ呼び方はさて置き、その機能性としては「空間の再価値化」ということが挙げられるかと思います。今回は新社屋建設の一環でしたけど、既存の建物や空間をリノベーションして新たな価値を加えるとか、そういった目的に対してアート的な空間演出は有効かと思います。

中井:やっぱり主役は人なんですよね。売上とか利益とか企業の業績を支えるのは社員一人ひとりであって、そういった人を大切にするために、みんなが気持ち良く働けるようにするために、アートは様々な貢献が可能だと思います。

萩原:そう考えると、オフィスにおけるアートの機能は社員のみなさんに「豊かさ」を提供することと言えるかもしれませんね。

HOTORIUMに続く今後の展開は?

中井:映像をアンビエントとして用いた空間づくりは、今後もいろいろ提案していきたいですね。企業の情報ではなくイメージを伝えるという点では、ブランディングの一環としてもモーション・モダリティは相性がいいですし、音楽との連携なども模索していきたいです。

萩原:モーション・モダリティはいろいろな手法でのアウトプットが可能ですので、クライアントさんごとに、その都度、課題や状況をヒアリングしながら、それにフィットするものを新たに作っていけたらと思っています。

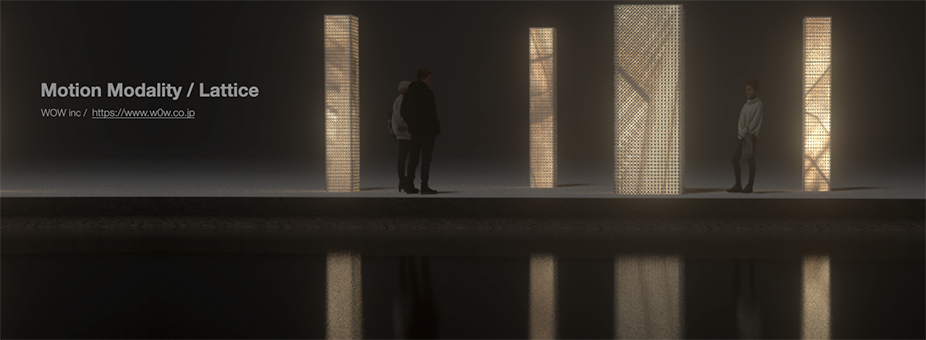

安斉:実はすでにモーション・モダリティ「Lattice」という新シリーズを開発していまして……。セラミック素材を3Dプリンタで格子状に成型したオブジェなんですけど、形状的な自由度が高く、障子のように使ったり、柱に巻き付けたりもできます。ぜひとも実現させたいので、ムラヤマさん、これからも一緒によろしくお願いします!(笑)

WOWが開発を進めているモーション・モダリティの新シリーズ。ラティス構造(格子が周期的に並んだ立体構造)のオブジェの背面にLEDパネルを設置。映像の光を格子によって反射・拡散させることで柔らかくゆるやかな空間と時間を演出します。平面だけでなく、様々な形状での成型が可能であり、据え置き型であれば設置も容易。幾何学的な模様と木漏れ日のような光は、オフィスやホテル、劇場、レストランなど様々な空間に親和します。

中井:今回のムラヤマとWOWのコラボレーションは私自身にとっても貴重な経験で、Motion Modalityという映像のアンビエントを採り入れることによって「オフィスという建築空間に、動きとか時間のような命を吹き込むことができるんだ!」ということを実体験できました。

SDGsなどの社会課題を背景に、今後の建築や空間づくりにおいては、従来のようなスクラップ&ビルドではなく「現状をどうアップデートするか?」というデザインアプローチが非常に重要になってくると思います。そういう情勢の中で、今回のような空間デザインと映像のコラボレーションは、現実的かつ効果的なソリューションになり得ると思います。特に「建築やオフィスのリノベーション」にはピッタリ。ムラヤマ×WOWによる次の展開にワクワクしています。

「オフィスにアートの費用をかける余裕はない」という企業がほとんどだと思います。しかし、最終的に企業に利益をもたらす資産が「人」であることも確かな事実です。アートは、その「人」を豊かにするものであり、人材不足という社会課題の中で優秀な社員を確保しておくための有力なインナーブランディングの一つとなり得ます。ぜひ従業員のみなさんとのエンゲージメントを高める施策として、またオフィスのリノベーション施策としても「オフィスにアート」をご検討ください。

撮影(対談風景) : J-LIGHTS 板村光一郎

関連リンク : Red Dot Award2024「HOTORIUM」